TAVI

重症大動脈弁狭窄症に対するTAVIの適応拡大に

左心室と大動脈の間にある大動脈弁の動きが悪くなり、血液が循環しにくくなる大動脈弁狭窄症。胸痛や失神、息切れといった症状を伴うため、日常生活が制限されて、進行すれば心不全を繰り返す危険な状態となります。 重症の場合、大動脈弁を人工弁に置き換える治療(大動脈弁置換術)を行わなければ、生命にかかわる状態になっていきます。従来は外科的開胸手術による大動脈弁置換術(SAVR)が標準であり、高齢の高リスク症例に限定して経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI)が適応とされていました。デバイスの改良や手技の成熟とともに臨床試験の成績でもTAVIのSAVRに対する優越性,もしくは非劣性が証明されてきました。日本での弁膜症治療の指針を示す2020年改訂版弁膜症治療ガイドラインでもリスクには関係無くTAVIかSAVRかのおおまかな目安として80歳以上はTAVI、75歳未満はSAVRと示されました。

手稲渓仁会病院は2014年5月に道内初のTAVI実施施設の認可を受け、これまで400例以上(2023年10月時点)を施行しています。

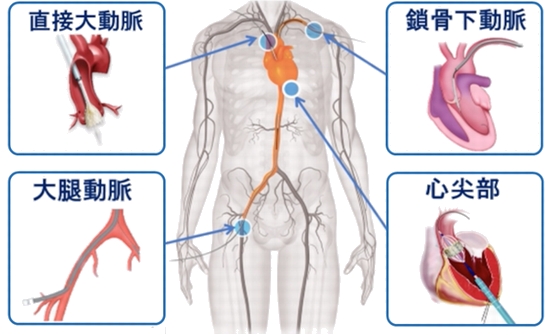

アプローチ方法

カテーテルを使用し、小さな傷口から生体弁を挿入

2種類の生体弁から適切な弁とアプローチ方法を選択

TAVI(経カテーテル的大動脈弁留置術)は、カテーテルを用いた大動脈弁の治療です。TAVIでは、生体弁をカテーテルの先端に小さくたたんで装着して血管(動脈)の中へ進めていき、心臓の大動脈弁の位置で生体弁を展開して留置します。従来の外科手術による大動脈弁置換術のように胸を大きく切開する必要がなく、また心臓を停止させる必要はありません(人工心肺を使用しない)。TAVIでのカテーテルを挿入する部位は小さな傷で済むために、体への負担が少なく術後の回復が早く、入院期間も短くなります。

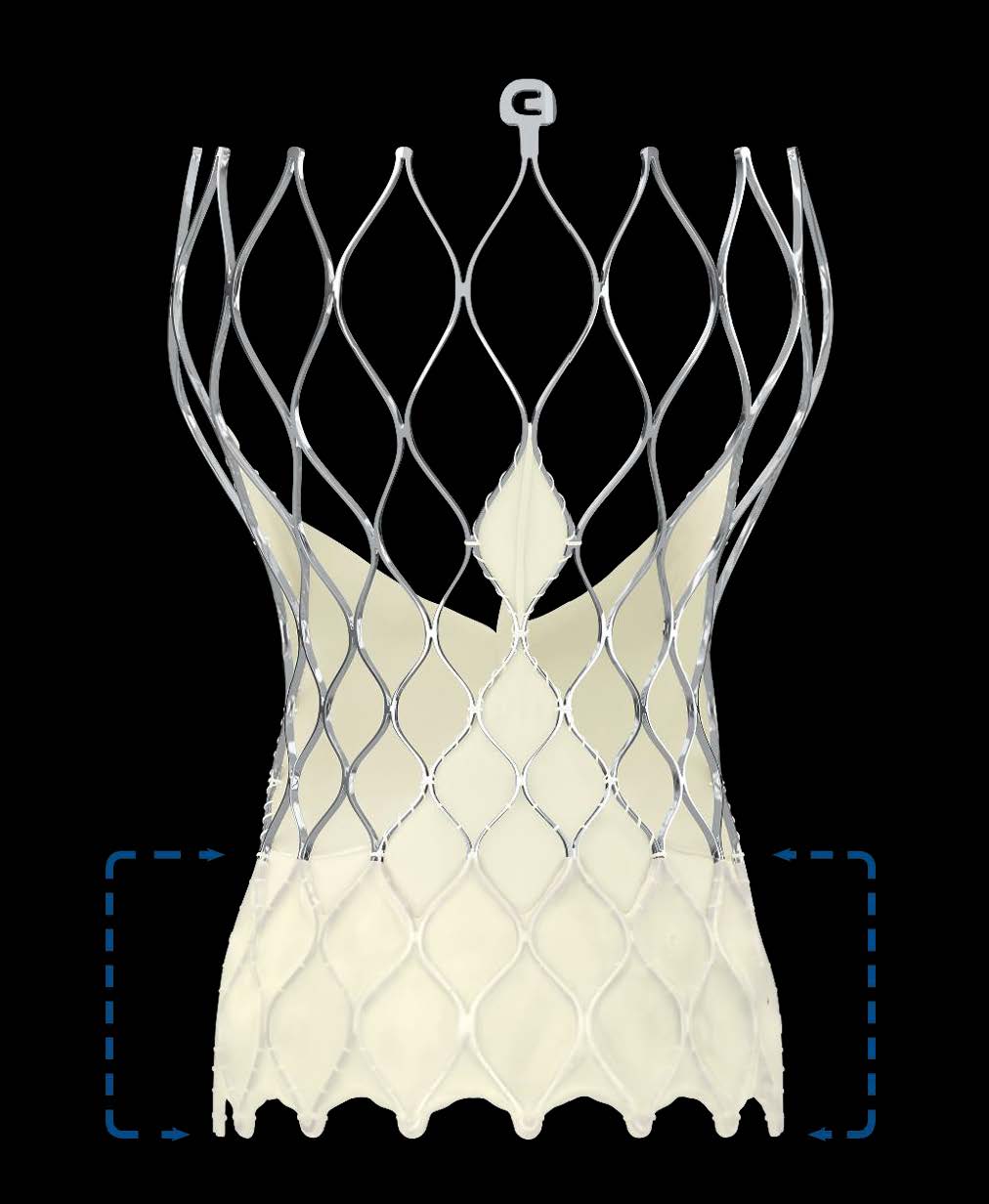

2021年現在、TAVIで使用する生体弁として、バルーン拡張型生体弁(Edwards Sapien3)と自己拡張型生体弁(Medtronic Evolut Proプラス)の2種類が健康保険で使用可能となっています。どちらの生体弁を選択するかは、患者さんの心臓疾患の背景や大動脈弁とその周囲の石灰化の状況などを考慮して決めさせて頂きます。

バルーン拡張型生体弁(Edwards Sapien3)

自己拡張型生体弁(Medtronic Evolut R/Pro)

経大腿アプローチで大動脈弁をバルーンで拡張し、生体弁を留置

心臓までのアプローチ方法には大きく4通りの方法があり、患者さんの状態によって専門医が最適な方法を選択します。

TAVIのアプローチ部位

大腿動脈アプローチ

カテーテルの先端に小さくたたんで装着した生体弁を、そけい部(太ももの付け根の部分)の大腿動脈から入れて心臓の大動脈弁の部位まで運ぶ方法です。最も体への負担が少ない方法で、当院では94%の症例でこのアプローチが選択されています。

鎖骨下動脈アプローチ

左の鎖骨の下を4~5cm切開し、鎖骨下動脈を露出して、生体弁を装着したカテーテルを挿入して、心臓の大動脈弁の部位まで運ぶ方法です。足の血管が細くて使えず、かつ呼吸機能が低下している場合などに選択されます。

心尖(しんせん)部アプローチ

左胸(第5肋間)を5~6cm切開し、心臓の左心室の端の尖った部分(心尖部)に小さな穴を開けて直接生体弁付きカテーテルを挿入する方法です。そけい部からの血管径が細くて使えない、または胸腹部大動脈に大量のプラークが付着している場合、鎖骨下動脈も血管径が細くて使えない場合で、バルーン拡張型生体弁を用いるときに選択されます。

直接大動脈アプローチ

上記のいずれのアプローチも困難で、バルーン拡張型生体弁を用いるときに選択されます。

TAVIの体制

心疾患治療の専門スタッフの集団

「ハートチーム」の連携で安全な手術を実施

ハートチームによる症例検討会

TAVIは難度の高い大動脈弁のカテーテル治療であり、アプローチ部位を含めた適応症例の検討と合併症をさけるための十分なリスク評価が重要となります。

当院では、心臓血管センター 廣上 貢顧問と川初 寛道副部長、宇津木 貴成医師を中心に、循環器内科医と心臓血管外科医、麻酔科医、看護師、臨床工学技士、放射線技師など関係する心疾患治療の専門スタッフによって「ハートチーム」を結成しています。専門的な技術と知識を持ったスタッフが適切に役割分担をすることで、合併症の発生リスクを最小限にして安全で確実な手術を実施しています。

当院のハートチームではTAVI実施施設認可(2014年5月13日)を取得し、2014年6月12日に北海道第一例目のTAVI(経大腿アプローチ)の実施に成功しています。

また、TAVIには特有の合併症※のリスクがあります。ハートチームでは定期的に症例検討会を行って、特に重症大動脈弁狭窄症の患者さんに関しては予想される合併症のリスクを含めて十分な症例検討を行って、TAVIの適応判断をしています。TAVI治療直前にも再度治療患者さんのリスクを全員で確認し、十分に安全な手術を心掛けています。

普及の進んでいる欧米では術後30日までの死亡率が2~3%と最近報告されていますが、日本では症例18,000例を超えて30日死亡は約1%となっています(2019年5月現在)。

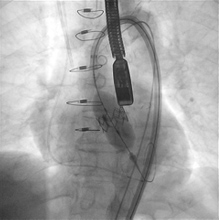

血管造影しながらの手術が可能なハイブリッド手術室を整備

TAVIの実施には、血管造影が可能なレントゲン装置を備え、かつ空気清浄度のレベルの高い(クラス2度以上)ハイブリッド手術室が設備面で求められています。

手稲渓仁会病院では、2013年6月にハイブリッド手術室を整備しています。

TAVIの適応

2020年に発表された改訂版弁膜症治療のガイドラインにて、TAVIの適応が大きく拡大されました。従来は、開胸手術のリスクが高い、または外科的手術が困難な重症大動脈弁狭窄症の患者さんがTAVIの適応となっていました。しかし、今回の改定では、高齢、フレイル(虚弱性)、全身状態を考慮して、リスクには関係無くTAVIの適応を考慮するようになりました。TAVIかSAVRかのおおまかな目安として80歳以上はTAVI、75歳未満はSAVRと示されました。

TAVIの適応となる患者背景の一般的な例

- ご高齢の患者さん(おおむね80歳以上)

- 過去に冠動脈バイパスなどの開胸手術の既往

- 肝硬変

- 呼吸器疾患

閉塞性肺障害(COPD)

間質性肺炎 - 出血傾向

- 胸部の放射線治療の既往

- 著しい胸郭変形や側彎

※個々の患者さんの病態背景などを考慮して、ハートチームで実際のTAVIの適応を決めさせて頂きます。

大動脈弁置換術後の生体弁機能不全

2018年7月より外科的大動脈弁置換術後の生体弁機能不全に対するTAVIが治療適応となりました。

※2回目の開胸手術を回避することができるようになりました

末期腎不全で維持透析を受けている患者さんの重症大動脈弁狭窄症

2021年1月にバルーン拡張型生体弁において、慢性透析患者さんに対するTAVIが適応追加となりました。ただし、現在はまだ限定された施設での100症例の透析患者さんへのTAVIの治療成績(使用成績調査)を集積している段階で、厳密にはまだ全ての透析患者さんへのTAVIが可能とはなっていません。

受診から退院までの流れ

- 外来受診

- 循環器内科は2014年4月から紹介型・完全予約型外来に移行しています。

かかりつけ医の先生からの紹介状をお持ちください。

重度大動脈弁狭窄症と診断

- 検査入院

- 心エコー、CT、カテーテル検査などによる画像診断で、

大動脈弁複合体や末梢血管の状態を評価します。

脳血管のチェックや消化管のチェックも行い、合併疾患の有無もしらべます。

- ハートチーム

カンファレンス - 検査結果を踏まえてハートチームでTAVIの適応の有無を判断し、生体弁を入れる際のアプローチ部位を決定します。

- また、手術にかかわるスタッフが患者さんのリスクについて情報を共有し、手術に臨みます。

- TAVI手術

- 全身麻酔下での手術となります。

手術時間は1時間程度です。術後は集中治療室(ICU)に入りますが、経過が良ければ手術翌日に一般病棟に移ります。

- 退院

- 合併症がなく治療後の経過が良ければ心臓リハビリをすすめて行き、術後7~9日で退院が可能です。

手術実績

当院でのTAVI実施 300症例のまとめ(2014.6.12~2022.1.25)

患者背景

- 症例数 300症例

- 平均年齢 84.4歳

- 男性 110名、女性 190名(男性36.7%)

- 体表面積の平均 1.49 ㎡

- 客観的なリスク評価による重症度

STS SCORE(米国胸部外科学会)の平均 6.80%

EuroSCORE IIの平均 4.84%

治療成績

- アプローチ部位

TF : TA : TSC = 268 : 19 : 13 (TF 89%)

(最近の50症例では、 TFが86%、TSCが12%)

- 生体弁:

・Sapien 214例 (XT : S3 = 52 : 162)

20mm : 23mm : 26mm : 29mm = 7 : 115: 76 : 16

・CoreValve/Evolut R/Evolut Pro (+) 86例

23mm : 26mm : 29mm = 7 : 55 : 24

- 治療前の心エコー所見

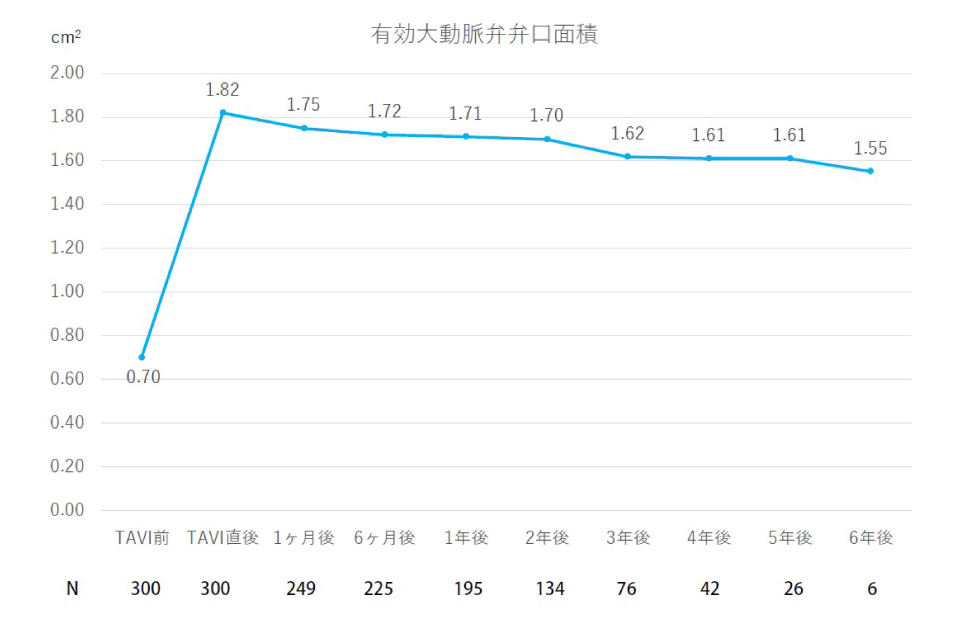

大動脈弁弁口面積 0.70㎠(正常値 2.0~2.5㎠)

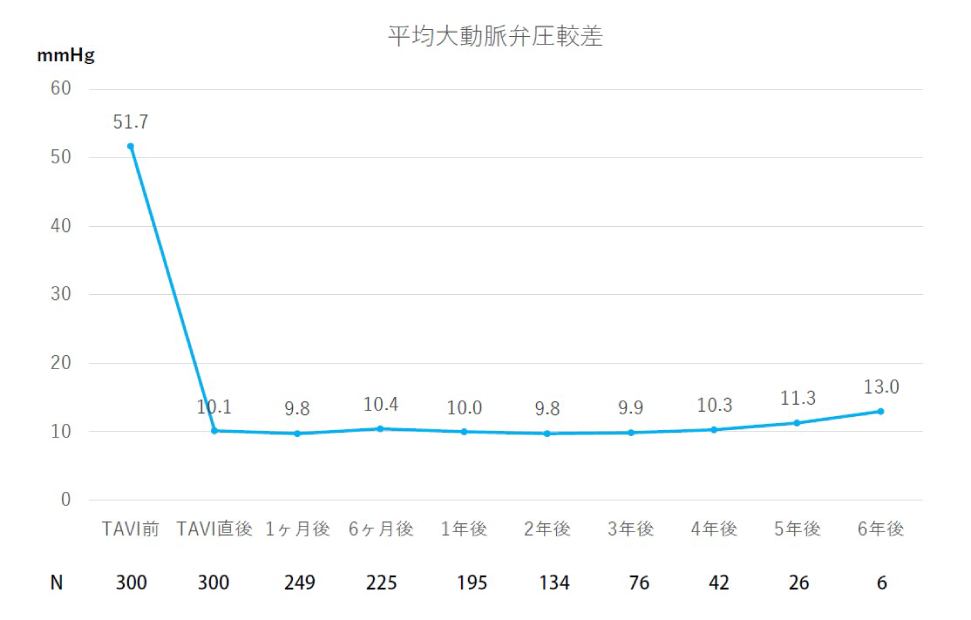

平均大動脈弁圧較差※1 51.7mmHg(正常値 0mmHg)

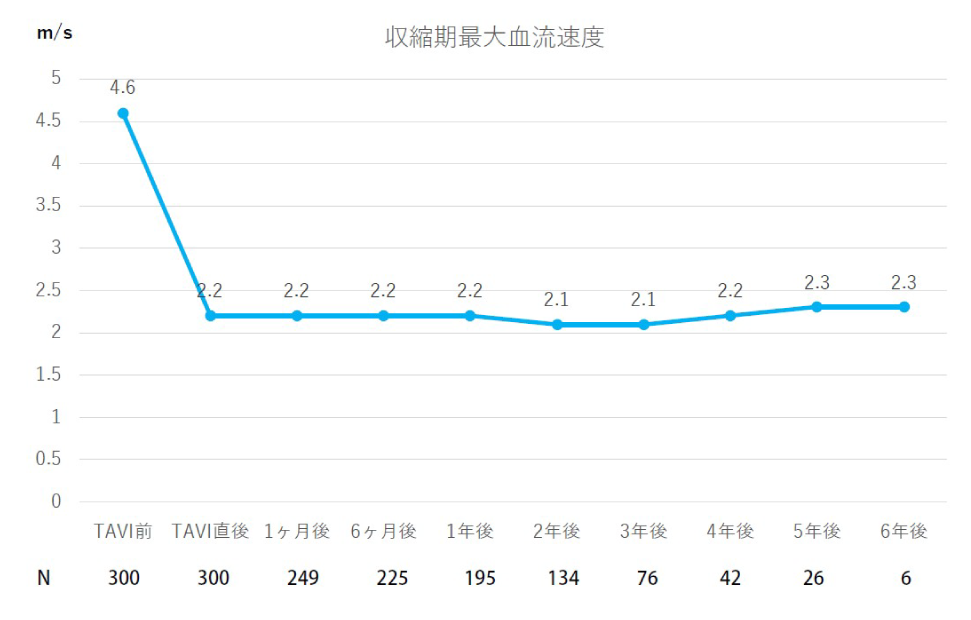

最大収縮期血流速度 4.6m/s

左室駆出率※2 61.6%(正常値 60~70%)

(LVEF <40% 27例 (9.0%) 最低EF 14.3% )

- 治療後の心エコー所見

有効大動脈弁弁口面積 1.82㎠

平均大動脈弁圧較差 9.8mmHg

最大収縮期血流速度 2.2m/s

左室駆出率 64.6%

※1 左室と大動脈間の圧の差。圧較差が大きいほど、心臓に大きな負荷がかかっていると考えられる。

※2 1心拍あたり心臓が送り出す血液量(駆出量)を心臓が拡張したときの左室容積で除した値。心臓のポンプとしての働きの指標。

当院でのTAVI施行後の有効大動脈弁弁口面積の推移

当院でのTAVI後の平均大動脈弁圧較差の推移

当院でのTAVI施行後の収縮期最大血流速度の推移

TAVIの合併症(300症例)

1. 30日以内死亡 0% 1年以内死亡 5% (15例)

2. 弁輪破裂・大動脈解離 0%

3. 左室穿孔(ガイドワイヤーによる) 0.3% (1例)

4. 右室穿孔(ペースメーカーリードによる) 0.3% (1例)

5. 弁のずれ (Valve in valve) 1.0% (3例)

6. 冠動脈閉塞 0.7%(2例)

7. 脳梗塞(有症候性) 1.7%(5例)

8. 穿刺部の血管損傷・血腫 2.0% (6例)

9. 完全房室ブロック→体内式ペースメーカー植え込み 7.0% (21例)

10.生体弁感染 1.0%(3例)

11.生体弁血栓症 1.3%(4例)